刘永富委员:多措并举促进乡村特色产业加快发展

花牛苹果、阳光玫瑰葡萄、螺蛳粉、高原牦牛……近年来,全国发展乡村特色产业取得显著成果,为增加农民收入、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力支撑。今年的政府工作报告提出,“促进乡村特色产业延链增效、联农带农,拓宽农民增收渠道。”因此,在继续推动产业提质增效的同时,要建立完善联农带农机制和产业服务体系,让乡村特色产业真正成为乡村振兴的核心驱动力。

制定专项规划,推进高质量发展。西藏、青海自2018年制定实施青稞产业发展规划以来,种植面积从当年的261万亩增加到2024年的366万亩,产量从90万吨增加到114万吨,收购价从每公斤3.3元增加到5.9元,增加了农民收入,调动了种植积极性。可学习借鉴该经验,分层级制定“十五五”特色优势产业发展专项规划,明确发展目标、重点任务和政策措施,推动产业转型升级、实现高质量发展。从国家层面聚焦发展战略和国计民生重大问题,制定全国性特色优势产业发展规划。如,制定木本油料产业发展规划,把发展木本油料提升为国家战略,启动实施油茶产业提升工程、核桃产业提升工程等,构建“草本油料﹢木本油料﹢动物油料”协同发展格局,补齐我国粮棉油中油的短板,保障国家食用油安全。从省级层面立足资源禀赋与产业基础,制定区域特色优势产业发展规划。从市县层面聚焦“土特产”制定产业规划,做好品种选育、基地建设和产业链供应链延伸等工作,促进产业发展和农民增收。

动员民营企业参与,建立联农带农机制。出台相关支持政策,鼓励民营企业家回乡下乡投资兴业,充分发挥他们在市场和技术、人才、管理等方面的优势,通过“公司﹢村集体(合作社)﹢农户”、订单生产等模式,由企业负责技术指导和市场拓展,农户专注生产环节,尽量把初加工留在产区基层。将民营企业带动农户数量和增收成效作为政策扶持的重要条件,以“企业盈利﹢农民增收”为核心建立联农带农机制。

加大政策支持,突出精深加工。汇聚科技、金融、财政等资源要素,通过政策扶持和组织推动,促进乡村特色产业转型升级。鼓励科技工作者深入特色产业一线提供科技支撑,引导农牧民科学种养、精细管理、提高产量、提升质量,支持加工企业加大科研和技改投入,创新加工方式和加工工艺,吃干榨净、降本增效。鼓励金融机构创新特色优势产业贷款产品,将特色优势产业纳入国家政策性农业保险保费补贴范围。具备条件的引入“保险﹢期货”模式,服务农民农业风险管理,防范价格异常波动。建议中央财政衔接推进乡村振兴补助资金重点用于支持乡村特色优势产业,不仅补种养,更要补加工。允许县级统筹相关资金用于特色产业仓储设施、冷链物流、品种改良、技术推广等关键环节。对发展特色优势产业的经营主体,给予农机购置补贴。建立特色农产品跨区域销售补贴机制,对西藏、新疆等偏远民族地区增设特色农产品运费补贴,降低物流成本。

规范市场行为,实现多方共赢。完善国家标准。建立健全特色农产品生产、加工、流通全链条质量监管体系,推行“一品一码”溯源管理,实现可追溯,确保质量安全。健全仓储调控机制。在收获季节建立特色农产品储备调节制度,实现全年卖、卖全年,平衡供需关系,稳定市场价格,避免“价贱伤农”。加大消费帮扶。鼓励东西部协作、对口帮扶、定点帮扶优先购买脱贫地区农特产品,通过消费帮扶,让好产品不仅生产出来,而且卖得出去,让消费者买得起、吃得放心,最终实现产业发展、农民增收、企业盈利、消费者受益的共赢目标。

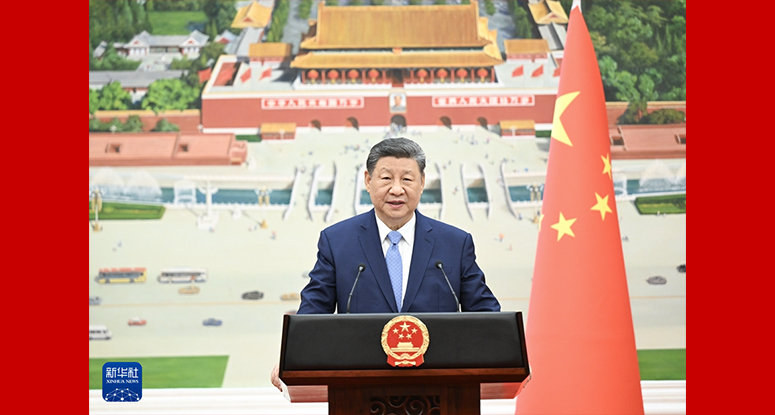

(作者系全国政协委员,原国务院扶贫开发领导小组办公室主任、党组书记 刘永富)