仲志余委员:完善现代化流域防洪减灾体系 全力保障江河安澜

江河哺育生命、支撑发展、承载文明。前不久,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进江河保护治理的意见》(以下简称《意见》),这是当前和今后一个时期指导我国江河保护治理的重要纲领性文件。《意见》提出,全力保障江河安澜,到2035年现代化防洪减灾体系基本完善,防洪安全保障能力显著提高。流域性是江河湖泊最根本、最鲜明的特性,要牢牢把握《意见》提出的总体要求和目标任务,以流域为单元,全面推进江河保护治理,完善现代化流域防洪减灾体系,构建流域防洪减灾新格局,牢牢把握应对极端天气挑战的主动权,筑牢人民生命财产安全的稳固防线。

完善流域防洪工程体系。党的十八大以来,我国水利基础设施建设取得巨大成就,江河洪涝灾害防御能力实现整体性跃升,成功战胜大江大河历史罕见洪水灾害。“十四五”以来,全国累计调度19939座(次)大中型水库拦蓄洪水4389亿立方米,减淹城镇6772个(次),减淹耕地约7361万亩,避免人员转移数量约4052万人(次),最大限度减轻了洪涝灾害损失。近年来,受全球气候变化影响,极端天气事件呈现“趋多、趋频、趋强、趋广”的态势,暴雨洪涝突发性、极端性、反常性越来越明显,突破历史纪录、颠覆传统认知的洪涝灾害频繁发生。要加快完善由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系,实施拦、蓄、泄、分、滞、排等措施主动调控洪水,有效降低洪水风险。建议适当新建一批防洪水库工程,提升已建水库防洪能力,加快推进病险水库除险加固,加强水库库容和大坝管理,增强洪水调蓄能力。加强大江大河大湖治理和堤防达标建设,实施主要支流和中小河流系统治理,提高行洪泄洪能力。优化蓄滞洪区布局,加快蓄滞洪区建设,保证分洪蓄洪功能,确保关键时刻“分得进、蓄得住、排得出、人安全”。

完善雨水情监测预报体系。开展前瞻、及时、精准的雨水情监测预报,是打赢现代防汛战的首要环节和重要条件。通过构建气象卫星和测雨雷达网、雨量站网、水文站网“三道防线”,延长洪水预见期,提高洪水预报精准度。水利部数据显示,2024年珠江流域北江特大洪水期间,水利部门利用“第一道防线”提前2天预报北江可能发生50年一遇特大洪水,利用“第二道防线”提前1天更新预报洪水重现期将达到100年一遇,在主要支流出现洪峰后利用“第三道防线”开展下游洪水演进预报,为北江洪水调度提供了超前精准的决策支持。要以流域为单元,充分运用现代化技术与设备,加快构建“三道防线”耦合贯通的现代化雨水情监测预报体系,构建水利遥感卫星应用星座,完善“天空地水工”一体化监测感知体系,研究建立和深化应用符合流域特点的产汇流水文模型、洪水演进水动力学模型,“正向—逆向—正向”迭代优化调度运用方案,强化预报预警预演预案功能,实现延长洪水预见期与提高洪水预报精准度的有效统一。

完善水旱灾害防御工作体系。构建纵向到底、横向到边的水旱灾害防御工作体系,是筑牢水旱灾害防御防线的必然要求。要贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,树牢底线思维、极限思维,立足防大汛、抢大险,锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击的目标,加快健全责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的洪涝灾害防御工作体系,即:构建单元最小、覆盖全面、严密有效的责任落实机制,聚焦水库、堤防、河道、蓄滞洪区、在建水利工程、山洪灾害防御和抗旱工作等,逐项明确防御责任,让每个责任主体都知道“为何防”“谁来防”“防什么”“怎么防”,做到“守土有责、守土负责、守土尽责”,守牢安全底线。构建科学专业、支撑有力、反应迅速的决策支持机制,加强人才队伍、支撑基础、支持系统等建设,推进科技赋能、数字赋能,为决策者调度指挥提供科学化、专业化建议。健全权威统一、运转高效、分级负责的调度指挥机制,立足水行政主管部门职责,明确指令发布、落实、运转、协调联动等,精准发布预警信息,加强水库、河道及堤防、蓄滞洪区等工程的统一联合调度,强化水库安全度汛、堤防巡查防守、中小河流洪水防御、山洪灾害防御、人员转移避险等决策部署落实,确保调度指挥指令畅通、执行到位。

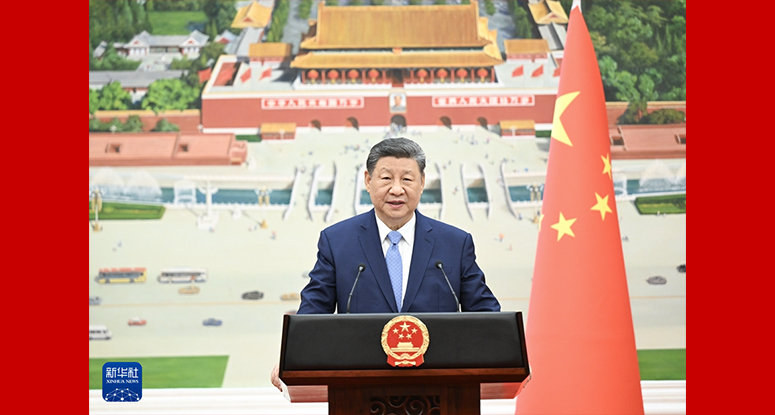

(作者系全国政协委员、水利部总工程师 仲志余)