马有祥委员:聚焦提高农业综合生产能力 加快建设农业强国

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,推动农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革,具备了由农业大国向农业强国跨越的厚实基础。

近日,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》)。站在新起点上,加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的重大战略部署,向全党全社会再次发出重农强农的强烈信号。《规划》着眼2027年、2035年和本世纪中叶三个时间节点,提出了农业强国建设的分阶段目标。

如何贯彻落实好《规划》,加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国?我们约请多位全国政协委员分享他们的思考。

——编者

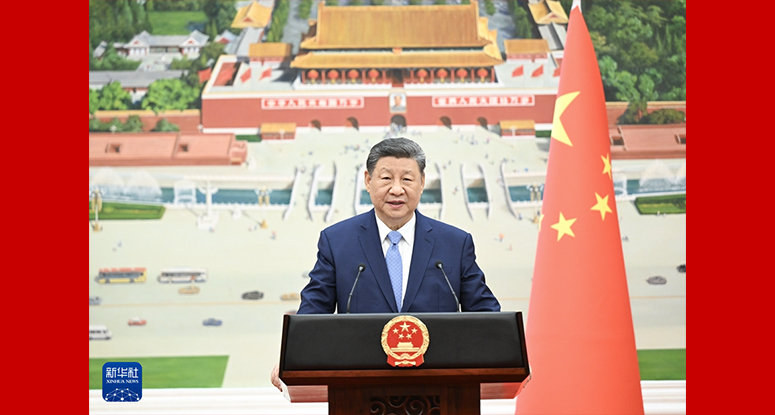

习近平总书记“强国必先强农,农强方能国强”的重要论述,精辟概括了强农与强国的关系,为加快建设农业强国提供了根本遵循。近日,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》),为加快建设农业强国制定了路线图和施工图,对于筑牢社会主义现代化强国根基具有十分重要的意义。

增产保供始终是农业发展的根本任务、第一要务。《规划》在指导思想、工作要求、主要目标、重大任务上,都重点突出了农业的特殊使命,要求“夯实产能、筑牢根基,把提高农业综合生产能力摆在更加突出的位置”“全方位夯实粮食安全根基,把中国人的饭碗端得更牢更稳”“把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为头等大事”。落实这些要求和安排,必将进一步提高我国粮食安全保障水平。

农业综合生产能力是农产品稳产保供的基础,是农业生产力水平的集中体现。我国粮食总产量于去年跃上1.4万亿斤的台阶,人均年占有量首次达到500公斤,果菜茶、肉蛋奶、水产品生产长期保持在较高水平,为经济社会稳定发展提供了有力基础支撑。但我国农业大而不强的状况并未根本改变,集中表现就是农业综合生产能力不强,劳动生产率、土地产出率、资源转化率、国际竞争力等农业生产效率指标与先进水平相比还有较大差距。无论从世情国情看,还是从农情粮情分析,农业综合生产能力都是农业强国建设的主要任务,也是衡量农业强国建设效果的首要指标。

提高农业综合生产能力既要系统谋划,多措并举,久久为功,又要找准主要矛盾,重点突破,尽早见效。重点要在以下几个方面下功夫。

加强政治责任落实。我国的制度优势,就是集中力量办大事。粮食安全是“国之大者”,只有党政主要领导重视,才能集中各种资源办成办好。《规划》要求“全面落实耕地保护和粮食安全党政同责,压实‘米袋子’保供责任。”要充分发挥我国政治优势,落实粮食安全党政同责政治责任,突出目标和结果导向,加强考核,褒优贬差。

加强耕地保护。耕地是粮食生产和作物种植的命根子,必须保护好利用好。《规划》要求“守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线。”明确了耕地保有量的硬杠杠。同时要量质并重,按计划将永久基本农田逐步全部建成高标准农田,综合施策提升耕地质量。

加强农业设施化装备化。减少农业对自然条件的依赖,增强农业抗风险能力,提高农业效率,必须走设施化和装备化的道路。这是现代农业技术的物化成果,也是农业新质生产力的重要组成。要推进农机装备全程全面升级,实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖。要促进数字技术与现代农业全面融合,加快发展智慧种植业、畜牧业、渔业。要通过设施化、装备化,大幅提升农业技术集约和资本集约水平,改善生产效率效益,提高农业综合生产能力。

加强小农户能力建设。小农户的生产力水平较低,抵御自然灾害和市场风险能力较差。我国大国小农的特殊性将会持续很长时间,可能贯穿于现代化强国建设全过程。使小农户融入现代化生产经营体系是一个躲不开、绕不过的课题。《规划》专章进行部署,可见其重要程度。要强化农业社会化服务,通过提供产前产中产后等现代社会化服务,将小农户纳入现代生产经营体系。要加强现代生产要素供给,使小农户能够及时获得,增加小农户的时代性。要加强农民的技能培训,提高其使用现代技术的意识和能力。

农业强不强,主要看农业综合生产能力强不强。随着《规划》的实施,我国农业综合生产能力必将实现新的飞跃,粮食和食物安全保障能力一定会得到新的提升。

(作者系全国政协委员,农业农村部原党组成员、副部长 马有祥)