立足“双循环”新发展格局 引导产业有序梯度转移

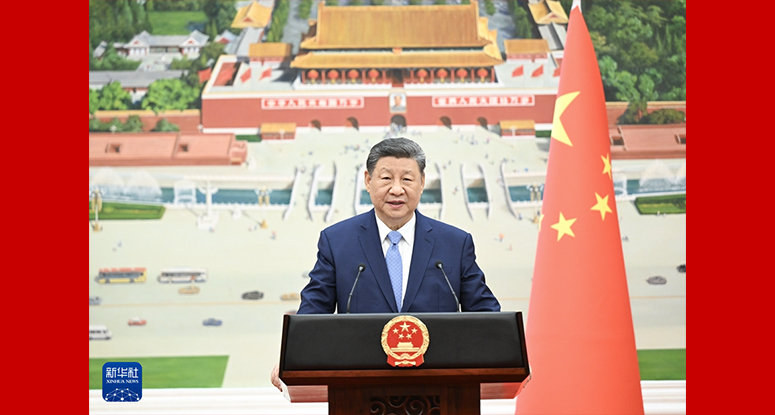

习近平总书记3月20日在新时代推动中部地区崛起座谈会上强调,要有序承接产业梯度转移,优化产业布局。产业转移是在时间和空间上对资源进行重新配置的过程,是畅通经济循环的重要手段、促进经济协调发展的重要路径,是构建新发展格局的雄厚支撑。随着国家推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等区域协调发展战略的深入实施,生产力布局和政策扶持向中西部地区倾斜的力度也逐步加大。在构建“双循环”新发展格局的战略指引下,中西部和东北地区作为国内大循环的战略腹地,迎来了承接产业转移、延链补链强链的新机遇。

4月8日至12日,全国政协经济委员会党外委员视察团围绕“推动重点产业国内有序转移”赴云南开展专题视察。我们通过看园区、进企业、访工地,与企业负责人、基层干部群众深入交流,深切体会到要深入贯彻习近平总书记关于产业转移等一系列重要讲话和重要指示批示精神,支持推动云南等中西部省份结合资源禀赋、产业基础、要素环境,发挥比较优势,深化东西合作,有序承接转移,大力推动传统产业加快转型升级,高起点培育发展新质生产力,着力打造一批具备条件、富有竞争力的产业集群,促进构建区域分工合理、协同联动发展的现代化产业体系。

在近期的调研中,我们看到我国产业梯度转移取得了一定的成效,但仍存在一些亟待解决的问题:一是产业转移机制不够健全。我国尚未建立起完善的产业梯度转移机制,产业转移过程中存在信息不对称、市场准入门槛高等问题。同时,由于缺乏有效的协调机制,地区间在产业转移过程中也易出现恶性竞争、重复建设等现象,造成资源浪费和环境受损。二是政策支持不够精准。尽管国家出台了一系列支持产业梯度转移的政策措施,但在实施过程中还存在针对性不强、资金支持力度不够等问题,导致产业转移的吸引力不足。三是产业配套能力不足。由于历史原因和发展水平的差异,中西部和东北地区的产业链不完整,上下游企业衔接不紧密,导致产业转移企业难以在当地形成完整的产业链和产业集群。人才、技术等资源要素短缺也成为制约产业梯度转移的拦路虎。

在全面推进中华民族伟大复兴和面临世界百年未有之大变局下,需要一以贯之抓好党中央推动中西部、东北地区崛起的一系列政策举措的贯彻落实,持续增强产业承接转移能力、协同创新产业转移合作机制,扎实推进产业有序转移,形成推动高质量发展的合力,在服务和融入“双循环”新发展格局上展现更大作为,在中国式现代化建设中奋力谱写区域协同发展新篇章。建议:

一是完善支持产业转移的体制机制,提高资源配置效率,政府当好“引路人”。拓展新模式、聚焦着力点,为产业梯度转移助力赋能。要提高政府效能,让市场主体办事更便利,加大放的力度,持续主动为企业松绑,健全管的机制,注重建立全过程、全链条监管机制,提升“服”的质效,以内部流转效能提升来增强市场主体感受。要结合不同行业的特性和发展阶段,按照产业链延链、补链、强链的要求,引导劳动密集型产业、高载能行业、中低端制造业和相关生产性服务业,向具备承接条件的地区转移。要引导各地区统筹资源环境要素禀赋、产业发展基础、能耗双控和碳达峰碳中和目标,差异化、集群化和提升式地承接产业转移,避免同质化、分散化和低水平重复建设,重点支持和鼓励产业向中西部和东北地区、革命老区等地区转移,并向中心城市和城市群集聚发展。要加强典型引路,通过遴选一批产业转移典型合作模式,促进模式创新和应用推广,持续激发产业转移新生力。

二是加强联动协同,促进区域合作,形成产业梯度转移“合伙人”。以产业结构优化升级和实现创新驱动发展作为合作重点,把合作发展的功夫主要放在联动上。探索创新方式方法,创新区域间产业转移合作模式,支持东部地区在资源、产品、基地建设、研发制造等方面通过托管、共建等形式支持中西部、东北地区发展,强化头雁效应,以引进东部实力企业为龙头,争取承接产业链条整体转移和关联产业协同转移。鼓励中西部、东北地区与东部地区建立“朋友圈”,放大以商招商、以才聚商、以企引企的优势,精准开展产业链招商、创新链招商,通过在东部地区既有园区设置园中园等方式建立研发、金融中心,主动承接科技、人才、金融等资源辐射。探索科技成果跨区域转移合作模式,发挥国家技术转移区域中心作用,完善科技成果梯度转移的利益分享机制,通过共建科技成果转移转化示范基地、新型研发机构战略联盟等形式,鼓励东部地区科技创新成果在中西部、东北地区孵化转化。

三是优化营商环境,增强产业承接转移能力,形成资源要素集聚“强磁场”。做强做优产业转移对接信息服务平台,互通信息,共享资源,打造各地区科创走廊,持续举办产业转移对接活动,推动产业精准对接。加强产业转移跟踪评估,构建区域承接产业转移评价指数,实施差别化奖惩,科学评估承接产业转移情况和成效。培育和打造有特色的产业集群,引导和储备高端装备制造、生物医药、人工智能等有竞争力的新兴产业生态,围绕产业链关键环节,高度重视发挥产业链链主作用,锁定重点目标企业开展一企一策转移对接,推动链主企业增强发展能级和头雁作用,吸引配套企业、生产性服务企业、资金、人才等资源要素集聚,增强产业间的黏性和产业链在不同地区间延伸的惯性。营造良好的产业环境,提供技术改造资金支持,帮助转移企业提升竞争力,既为企业迁出地腾出新的发展空间,也为产业承接地真正带来源头活水,实现双赢。统一高新企业认证,减少企业重复认证,加速创新转化。对标对表北京、上海、粤港澳大湾区甚至国际发达城市,着力找准改革突破口、打好资源集聚“组合拳”,着力破积弊、立新举、优服务、树标准,以一流营商环境创造集聚资源要素的强磁场,塑造争先出彩的新优势。

(作者:全国政协常委,全国工商联副主席,北京市政协副主席、市工商联主席)